[560]

Иерусалим |

|

Москва |

|

Нью-Йорк |

|

Берлин |

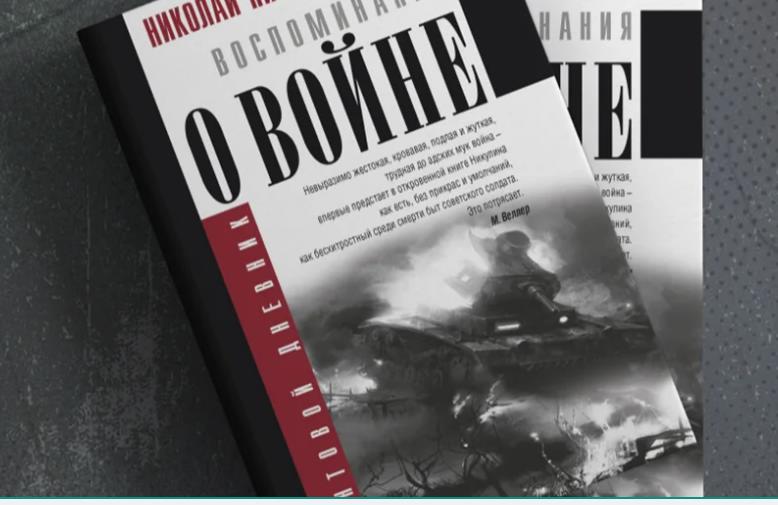

50 лет назад ветеран Николай Никулин написал «Воспоминания о войне» — одну из самых страшных книг о Великой Отечественной, преступлениях командования и цене Победы

В 1975 году известный искусствовед из Эрмитажа Николай Никулин написал мемуары, пытаясь избавиться от тягостных воспоминаний о Великой Отечественной войне, на которую попал в 18 лет. У него получилась жесткая, эмоциональная книга, далекая от квасного патриотизма и критичная к власти. Публиковать ее Никулин не собирался. Но в 2007-м «Воспоминания о войне» неожиданно вышли в издательстве Эрмитажа. Вскоре вокруг мемуаров Никулина разгорелась ожесточенная полемика. Для одних книга стала культовой, для других — преступным очернением Родины. С годами споры вокруг мемуаров не утихли, восторженные и резко критические материалы о них выходят до сих пор.

Пока российские власти продолжают менять школьную программу, зачищая ее от произведений, раскрывающих, в противовес официальному героизму, личную правду о событиях войны, Сорин Брут рассказывает о книге Никулина — одной из важнейших, которая однажды обязательно окажется в списках школьного чтения.

Музейщик с войны

Николай Никулин (1923–2009) — известный специалист по нидерландской живописи XV — XVI веков. Вернувшись с Великой Отечественной, он поступил в Ленинградский государственный университет. Учился у знаменитого искусствоведа, третьего мужа Анны Ахматовой Николая Пунина. Когда в 1949-м, на фоне борьбы с «космополитизмом», Пунина арестовали, Никулин был одним из немногих, кто не побоялся поддержать профессора. В августе 1953 года Пунин погиб в лагере в Воркуте.

История жизни Никулина со стороны выглядит скучно, как и многие биографии людей дела, богатые внутренними событиями, но бедные внешними. Еще во время учебы Никулин пришел в Эрмитаж, где проработал 60 лет, до конца своей жизни. Планомерно развивался как специалист — от экскурсовода до ведущего научного сотрудника, члена ученого совета, хранителя коллекций нидерландской (XV — XVI вв.) и немецкой (XV — XVIII вв.) живописи.

Жил искусством, наукой, музеем. К материальным условиям относился равнодушно. Дочь Никулина Лидия вспоминала, как на ее вопросы о покупке дачи отец отвечал: «Зачем это тебе нужно? У нас есть Эрмитаж». В 1964-м начал преподавать в Институте им. Репина (сейчас — Академия художеств), где проработал почти 40 лет и воспитал несколько поколений серьезных искусствоведов.

Арт-критик Кира Долинина писала:

«Все, кто знал Никулина, знали и его подчеркнутую сдержанность и как бы безэмоциональность. “Человек в футляре”, сухарь, немного надменный и желчный, шагавший через Неву из Эрмитажа в академию и обратно. Он казался воплощенным образом советского ученого. Вот только был беспартийным (…), что для прошедшего всю войну ветерана было необычно. Не любил есть в одиночестве — говорил, что это “с войны”. Да время от времени выдавал вдруг коллегам скабрезные частушки, из его уст казавшиеся особенно смешными».

Николай Никулин. Фото: Wikimedia

Никулин участвовал в создании выставок, выстраивал разделы постоянной экспозиции, написал более 200 научных работ. Но была и другая сторона жизни — коллеги знали о ней немного. Николай окончил школу в 1941 году и сразу пошел в армию, воевал на очень тяжелых направлениях — Ленинградском и Волховском фронтах. Как пехотинец и артиллерист участвовал в операциях по прорыву блокады Ленинграда, которые обернулись чудовищными человеческими жертвами. Война для Никулина закончилась в Берлине. Он был четырежды ранен, награжден двумя медалями «За отвагу» и несколькими орденами.

Пережитое глубоко засело в сознании ученого. В 1975 году он испробовал «терапию письмом» и написал основную часть будущих «Воспоминаний о войне». На протяжении многих лет рукопись жила «в столе» и о ее существовании знали только близкие. В 1990-е она распространились чуть шире. Тогда с текстом ознакомился Василь Быков. Известный писатель-фронтовик горячо одобрил мемуары и выразил сожаление, что они не изданы.

Но в конце 1990-х появились лишь небольшие отрывки в военно-историческом журнале «Новый часовой». Публиковать «Воспоминания» Никулин до последнего не хотел. Историк Кирилл Александров писал:

«Он боялся и говорил, что словосочетание “Особый отдел” до сих пор вызывает страх, а мы, уговаривавшие его, не представляем себе ни своей страны, ни той организации, которая до сих пор ею управляет».

Текст жил в виде распечаток, а затем 13 самодельных книжных экземпляров, сделанных при помощи ксерокса в Эрмитаже. Искусствовед Илья Доронченков рассказывал:

«Потом, постепенно мы узнавали про эту книгу. (…) Она стала расходиться в ксероксах. И мне дала подруга из Эрмитажа прочитать ее. Это, конечно, абсолютно переворачивающее чтение. То, что он испытал в своей жизни, открывается читателю постепенно и не уходит уже никогда. (…) Те, кто читал эту книгу, знают, что это одна из самых страшных книг о войне. И ее не простили ему очень многие. (…) Но это то, что надо читать для того, чтобы знать, что такое война и чем наш народ за нее заплатил. Книга, она ведь еще написана очень хорошо. Мне кажется местами, что какие-то эпизоды он пишет не как мемуарист, а как писатель».

В 2007 году рукопись прочитал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он принял решение напечатать ее в музейном издательстве, в серии «Хранитель», и сумел получить согласие от Никулина. Книга вышла небольшим тиражом и поначалу продавалась только в Рыцарском зале Эрмитажа. Ее раскруткой никто не занимался. Но пресса, бурные дискуссии и сарафанное радио сделали свое дело. Первый тираж книги смели с прилавков, и вскоре пришлось допечатывать.

В 2011 году критик Ольга Лебедушкина писала:

«Главное событие последних лет, если продолжить военную тему, —“Воспоминания о войне” Николая Николаевича Никулина. Не случайно они были на моей памяти единственной книгой минувшего десятилетия, которую было трудно, почти невозможно купить».

Бойцы несут раненого. Ленинградский фронт, 1 октября 1941 года. Фото: Wikimedia

Война карты и война окопа

Мемуары Николая Никулина состоят из трех смысловых частей. Сначала искусствовед рассказывает о первых годах войны, Ленинградском и Волховском фронтах и прежде всего о боях за крошечный полустанок Погостье. Они состоялись в первой половине 1942 года в рамках амбициозного и непродуманного наступления по всем основным направлениям, что привело к чудовищным человеческим потерям. Вторая часть собрана из новелл разного времени, показывающих фронтовые будни. Пропагандистской героизации, не отменяющей реальных подвигов, автор противопоставляет человеческое измерение войны. Третья же часть, вопреки оглавлению, начинается с середины блока новелл. Она посвящена войне на чужой территории и заканчивается возвращением домой из захваченного Берлина.

Мемуарный и публицистический ракурсы в книге тесно переплетены. Никулин рассказывает о своем военном опыте и тут же переходит к обобщениям, которые отражают его взгляд на отношения власти и общества в СССР и на войну как явление. Уже в предисловии Никулин обозначает ключевую дихотомию текста. В оппозиции противопоставляются те, кто находится под огнем, и люди, которые «на передке» не бывают:

«Обычно войны затевали те, кому они меньше всего угрожали: феодалы, короли, министры, политики, финансисты и генералы. В тиши кабинетов они строили планы, а потом, когда всё заканчивалось, писали воспоминания, прославляя свои доблести и оправдывая неудачи. Большинство военных мемуаров восхваляют саму идею войны и тем самым создают предпосылки для новых военных замыслов. Тот же, кто расплачивается за всё, гибнет под пулями, реализуя замыслы генералов, тот, кому война абсолютно не нужна, обычно мемуаров не пишет».

Водораздел между этими людьми проходит через всю книгу. По сути, они участвуют в разных войнах. «Абстрактная война» штаба и Кремля не подразумевает ни зримого убийства, ни ежеминутного присутствия смерти. Это война карты, обезличенных солдатских масс, масштабных замыслов и бессмысленных приказов. Война, увиденная сверху, с безопасной, а не безымянной высоты. Совсем иную картину показывает Никулин: запредельный страх, грязь, кровь, превращение живых людей в трупы, поставленное на конвейер.

Вокруг Великой Отечественной хватает острых вопросов, но в книге Никулина они затрагиваются лишь отчасти. Власовцы в «Воспоминаниях» резко осуждаются. О бывших белых, вставших на сторону Гитлера, нет ни слова, но сложно подозревать автора в симпатии к ним. У Никулина нет ни грамма сомнений в том, что нацизм — зло, с которым нужно бороться. Даже насилие против гражданских в Германии на заключительном этапе войны он объясняет (не оправдывает!) «местью немцам, которые много хуже вели себя на нашей земле». Впрочем, само обращение к этой теме остается болезненным.

И всё же главная политическая острота в «Воспоминаниях о войне» возникает там, где автор контрастно сталкивает две войны — штабную и окопную.

«Кадровая армия погибла на границе. У новых формирований оружия было в обрез, боеприпасов и того меньше. Опытных командиров — наперечет. Шли в бой необученные новобранцы… — Атаковать! — звонит Хозяин из Кремля. — Атаковать! — телефонирует генерал из теплого кабинета. — Атаковать! — приказывает полковник из прочной землянки. И встает сотня Иванов, и бредет по глубокому снегу под перекрестные трассы немецких пулеметов. А немцы в теплых дзотах, сытые и пьяные, наглые, всё предусмотрели, всё рассчитали, всё пристреляли и бьют, бьют, как в тире. (…) Не так просто убивать людей ряд за рядом — а они всё идут и идут, и нет им конца. Полковник знает, что атака бесполезна, что будут лишь новые трупы. Но полковник выполняет приказ и гонит людей в атаку».

Здесь Никулин создает панорамную картину — отсюда и отстранение, и обезличивание массы. Так он изображает восприятие штаба, мало озабоченного человеческим измерением войны. Столь выразительной в книге эта оптика оказывается именно за счет соседства с окопной:

«Представить это отчаяние невозможно, и поймет его лишь тот, кто сам на себе испытал необходимость просто встать и идти умирать. Не кто-нибудь другой, а именно ты, и не когда-нибудь, а сейчас, сию минуту, ты должен идти в огонь, где в лучшем случае тебя легко ранит, а в худшем — либо оторвет челюсть, либо разворотит живот, либо выбьет глаза, либо снесет череп. Именно тебе, хотя тебе так хочется жить! Тебе, у которого было столько надежд. Тебе, который еще и не жил, еще ничего не видел. Тебе, у которого всё впереди, когда тебе всего семнадцать! Ты должен быть готов умереть не только сейчас, но и постоянно. (…) И смерти твоей никто не заметит: ляжешь в большой штабель трупов у железной дороги и сгниешь, забытый всеми в липкой жиже погостьинских болот».

Никулин стремится пробудить в читателе эмпатию. А потом активированное читательское сопереживание направляет на панорамную картину. Внесенное в нее человеческое измерение высвечивает преступность множества напрасных военных жертв и самой привычки заваливать противника трупами.

«Воспоминания о войне» Никулина — не только о войне. Она, в его логике, лишь заострила нездоровые отношения власти и общества, менее заметные в мирной жизни. Автор не раз проводит параллели: говорит, что война «велась методами концлагерей и коллективизации», предполагает, что и решения о том, где сеять кукурузу, а где овес, принимаются в кабинетах, весьма отдаленных от реальных полей. В результате не растет ни то и ни другое, а у профессионалов на местах и на земле начисто отбиты инициатива, ответственность и умение принимать самостоятельные решения. Зато развит страх перед начальством и стремление угодить ему любой ценой. Наконец, торжествует некомпетентность, потому что кадры отбираются по совсем другим критериям. То же и на фронте: Никулин постоянно говорит о «развале», «головотяпстве» и «негодной организации».

Встреча воинов 2-й ударной и 67-й армий, 18 января 1943 года. Фото: Дмитрий Козлов / Wikimedia

Страшную человеческую цену масштабных наступлений начала 1942 года еще можно было хоть как-то объяснить критической ситуацией на фронте, но Никулин пишет, что на финальном этапе войны, когда у армии было в достатке оружия и умения воевать, массовые ненужные жертвы продолжались. По его мысли, насильственная политика Сталина и большевиков «развратила всю страну», что и привело к чудовищному небрежению живым существом. «Привыкли мы к этому: солдаты — умирать, начальство — гробить».

Эта политика обернулась определенной «селекцией». Совестливые и ответственные в системе не выживали. Настоящие патриоты, первыми поднимавшиеся в атаку из окопов, первыми и гибли. Командующие, которые не могли посылать людей на смерть в заведомо обреченной атаке, шли умирать вместе с ними. Удел тех, кто пытался спорить с начальством, тоже был трагическим. Зато приспособленцы отлично сохранялись и устраивались — нередко за счет других. Никулин опасается, что этот противоестественный «естественный отбор» будет дорого стоить России в будущем, когда безжалостность, конформизм и нигилизм, показавшие свою эффективность, через воспитание и социализацию станут формировать следующие поколения.

«Политические аресты многих лет, лагеря, коллективизация, голод уничтожили не только миллионы людей, но и убили веру в добро, справедливость и милосердие. Жестокость к своему народу на войне, миллионные жертвы, с легкостью принесенные на полях сражений, — явления того же порядка». Главную вину Никулин возлагает на Сталина, но затем пишет, что и он возник не на пустом месте. Вспоминает Ивана IV Грозного, Петра I, Николая I и политику Аракчеева. Ход мысли Никулина оказывается близок к эссе писателя и историка Владимира Шарова, который считал, что Иван IV, Петр I и Сталин наиболее радикально воплотили присущую России государственническую модель властвования.

Практика абстрагирования граждан властью и обесценивания конкретной жизни — системное явление для этой модели. Жесткая вертикаль подразумевает удаленность правителя от ситуации на местах, непонимание контекста, схематичность управления, подавление обратной связи и инициативы снизу. Власть оказывается единственным субъектом-автором, люди — заменимыми функциональными клетками в организме государства.

Насилие над гражданами в такой модели — допустимое средство. Серьезных сдержек нет. Страх формирует привычку с любого яруса вертикали смотреть только вверх и отвечать лишь перед теми, кто выше. Внимательное отношение к нижним ярусам, напротив, необязательно. Глобальная модель абстрагирования и насилия становится примером и оправданием для множества локальных.

В этом смысле упоминавшийся тезис Никулина про «месть немцам» на их земле выглядит лишь частичным объяснением. Из самой логики книги вытекает и дополнительное: солдаты воспроизвели привычное начальственное насилие по отношению к расчеловеченному за годы войны врагу, тем более что высшее руководство не особенно этому препятствовало. По сути, угнетенные получили частичную власть и, естественно, злоупотребили ею.

Переслал: Балк Елизавета - Германия

|

|

|

|

Читали 14940 человек.

Читали 14940 человек.  Читали 12705 человек.

Читали 12705 человек.  Читали 11160 человек.

Читали 11160 человек.  Читали 11098 человек.

Читали 11098 человек.